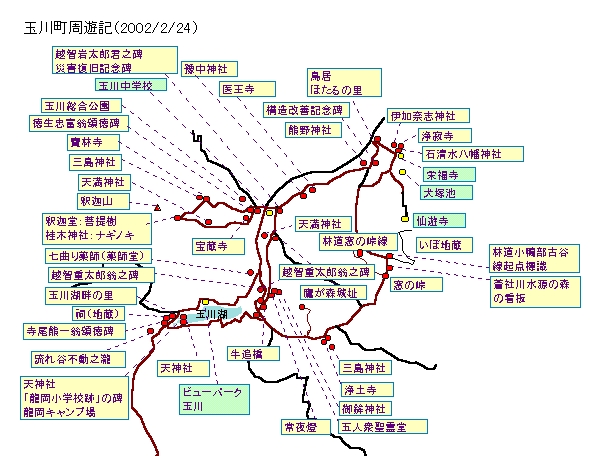

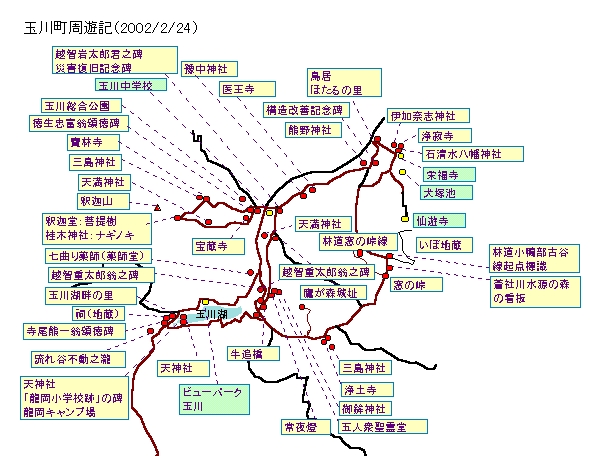

玉川町周遊記【平成14年(2002)2月24日】

1.玉川湖畔散策【玉川町竜岡】

晴れ上がった日曜日。先週は余り天気も芳しくなく、たまにはゆっくり過ごそうと考え、家の中で腐った生活を送っていたのだが、こんなにいい天気ならば外に繰り出さない手はない。

「そうよ。最近、今治・朝倉方面がごぶさたになっとるけん、近見山あたりにでも行ってみよかねぇ。世田山・笠松山あたりもええかもしれんなぁ」

こんなことを考えながら、すでに車を国道317号線に向けて走らせている始末である。

(1).玉川湖畔の里【玉川町龍岡】

玉川湖畔まで来たら、何となく「特産品販売施設・玉川湖畔の里を素通りするんかい?」といった感覚に襲われる。別に取りたててお目当てのものがあるわけでもないのだが、松山から走って小一時間。トイレ休憩にもちょうどいい頃合いだし、地図を眺めながら今からの探訪大作戦のプランニングもせにゃならんということで、左のウィンカーを光らせながら玉川湖畔の里の駐車場へと入る。

時刻は10:00過ぎなのだが、なかなか通り掛かりの客で賑わいを呈している。その人達に惹かれるように、まずは店内物色へと行動を移す。これと言って喉から手が出るほど欲しいものも見当たらないのだが、手作り工芸品・特産品が立ち並ぶ中で、「暗闇で光を放つ石(隕石)」というものに妙に惹かれてしまった。思わず衝動買いに走りそうになったが、いかんせん1,000円というお値段。軽いサイフでは到底太刀打ちできない。名残惜しそうに振り返りながら、何も買わずに店外へと出る。

(2).天神社【玉川町龍岡】

「せっかく立ち止まったんじゃから、ついでに天神社にも寄っとかんとな」

などと、既にいつもの探訪同様、目的外行動モードへ突入。 玉川湖畔の里の駐車場に車を停めておいて、国道を横断し、天神社の参道を歩く。ふと右側のダム湖の方へ目をやると、湖面が南東からの光を浴びてキラキラ輝いている。「これは絵になる」と思い、デジカメを取り出し、カシャカシャとカメラマン気取りで数枚撮影。しかし、ベストショットと思いながら取った写真は、家に帰って眺めてみると大したものではないことが得てして多い。(言わずもがな、今回も御多聞に漏れずであったのは言うまでもない。)

拝殿前で一礼。ふと賽銭箱に目をやると、箱の真ん中に天満神社らしく、梅の紋が刻まれている。その紋をじっと眺めていると、 拝殿前で一礼。ふと賽銭箱に目をやると、箱の真ん中に天満神社らしく、梅の紋が刻まれている。その紋をじっと眺めていると、

「この6つの円で記された梅の花は何となく整然とした印象を持ってしまうけど、ひょっとしたら5つの花びらを表す円の中心を結んで五芒星を描くと、真ん中の円は五芒星の中の五角形に外接するのではなかろうか」

妙な事を考えてしまう。アホな行為だと思いつつも梅の御紋をデジカメに収める。(家に帰ってからペイントツールで検証してみたのだが、何とも的外れな推測であったことを思い知らされてしまった。)

その後、拝殿・本殿周りを一回り。本殿裏にある10数基の石塔群(宝篋印塔・五輪塔)、境内のあちこちに植えられている梅の花を眺めて、満足感に浸る。

(3).「龍岡小学校跡」の碑【玉川町龍岡】

天満神社の南側を境内から見下ろすと、ちょっとした広場になっており、その広場の東端のほうに何やら石碑らしきものが建っているのが見える。これはチェックしておかねばならない。

碑文には、

(表面)

龍岡小学校跡

・平成3年2月吉日建立

(裏面)

沿革

・明治20年4月 龍岡尋常小学校五反地に創立

・大正2年1月 校舎新築落成 この地に移転

・大正3年4月 龍岡尋常高等小学校に改称

・昭和16年4月 龍岡国民学校に改称

・昭和22年4月 龍岡小学校に改称

・昭和27年4月 木地分校を設置

・昭和44年3月 玉川ダム建設により木地分校共に九和小学校に統合 八十有余年に及ぶ輝かしい伝統の校..... |

と記されていた。

「なるほど、ここはどうやら運動場として使われていた場所なんだな」と勝手に解釈・納得してしまう。

(4).龍岡キャンプ場

この空き地は単なる空き地ではなく、現在は龍岡キャンプ場として活用されている。数基の炊事場が設けられており、公衆トイレも設置されていて、まぁキャンプ場らしいといえばらしい。オートキャンプが出来るのなら、活用するのも悪くないように思う。

ちなみにこのキャンプ場は、「ダム周辺環境整備事業」と称して整備・造成されたもののようである。キャンプ場脇の説明板には、

ダム周辺環境整備事業概要

この公園はダム貯水池および周辺の自然を好ましい環境として一般利用者に提供するものであり、自然美を味わいながらのレクレーションに又スポーツ広場として行楽と健康増進に役立たせるために造成されたものです。又この貯水池は総貯水量9,900,000m3、標高155.80m(常時満水位)で河口より約15kmの地点にあり、洪水調節と都市用水(上水、工業用水)および農業用水の補給を行っており、大切な水を守るためみなさんのご協力をお願いします。 |

と記している。

(5).地蔵堂

龍岡キャンプ場からなだらかなスロープを登り、国道に出る。対面に目をやると「最近新築したんだぜ」といわんばかりの木造の小さな地蔵堂が見えるので、これもチェックしておくことにする。

コンクリートブロックで築かれた路壁に囲まれるようにして、その小さな地蔵堂は佇んでいる。堂の中には意外にも2体の石仏が祀られている。「このくらいのサイズの堂ならば1体のみが収められているのが愛媛標準なのになぁ」と自分の標準に照らし合わせながら妙に感心してしまう。

両方とも摩滅が進行しており、顔面ものっぺらぼうの状態になっている。かなり昔から存在するものであろう。真新しい赤い前掛けがかけられており、足元には柔らかそうな白餅が2ケづつ供えられており、地元の人の信仰の厚さが伺える。

2.七曲り薬師(薬師堂)【玉川町長谷】

玉川ダム湖周辺の散策を終え、再び車を走らせる。玉川ビューパークの脇を通りながら「そろそろ菜の花の季節じゃなかろうか」と視線を右側に移してみるのだが、まだ少し季節が早いようであり、鮮やかな黄色に風景を目にすることはできない。

玉川ダム堤近傍では道路工事が行われており片側通行。2分ばかしの足止めをくらう。それに苛立ちを感じたせいでもないが、次に寄ろうと思っていた観音堂(玉川町長谷

横山)の存在をすっかり忘れてしまい、車はなだらかなスロープを下ろうとしている。

しかし、そのスロープを下る途中で「七曲り薬師」と刻んである碑を発見。途端、石原裕次郎・松田優作らの顔が脳裏に浮かんでくる。「チャラチャーーー、チャーチャチャーーー」と「太陽に吠えろ」のテーマソングを口ずさみながら、すぐさまその石碑の建つ場所へと向かう小道へと左折する。(七曲署じゃないっちゅうに!)

石碑の横に路上駐車して、チェックを入れる。この碑は昭和58年、正岡克己氏によって建てられたもので、側面には「ありがたや薬師乃里に花ひとえ」という句が記されている。そして、その石碑の横に立つ標柱には、「府中四国霊場第56番

薬師堂」と記されている。

この石碑が建つ場所から右手に続く車幅1台がやっとの小道を更に進んでいく。普通車では脱輪してしまいそうなほど窮屈な道である。坂を上り詰めたところに、ちょっとした駐車場がある。周りには桜の木が数本植わっている。もうすぐ花見の季節。なかなかの好ポイント・穴場かもしれない。

境内地からは鬼原方面の見通しが良い。なんとも長閑な風景が広がる。国道317号線と県道154号線(東予玉川線)の合流する三叉路の丘の上には何やら御堂らしきものも見える。

(1).醫王殿

薬師堂の上部には「醫王殿」と記された額が掲げられている。その横には「おんころころ

せんだり まとうぎそわか」という薬師如来真言が掲げられている。

(2).頭痛仏

「頭痛佛」の文字が書かれた額が中央に掲げられ、その下側に、これまた「頭痛佛」と記された二つの提灯が釣り下げられている。

頭痛を治す仏様というのは愛媛県内でもなかなか珍しい部類のように思う。最近ストレスのせいか、時折来る頭痛に悩んでいたが、何となくスッキリしたような気分がするのは根が単純な証拠だろうか。パブロンやナロンエースよりもひょっとしたら効くのかもしれない。(薬品会社の皆様、こげなこと言うてすんません)

3.鬼原を巡る【玉川町鬼原(おにばら)】

(1).鬼原バス停にて〜越智重太郎翁之碑

三叉路にて鈍川方面へと続く県道154線側に折れる。次なる目的地は、長慶天皇に纏わる伝説が残る牛追。その牛追へ向かう途中、せとうちバス鬼原停留所前に車を停める。というのも、「木地川林道創造者

越智重太郎翁之碑」が目に入ったからだ。

| 木地川林道創造者 越智重太郎翁之碑

木地川沿岸二千町歩余ノ林産物搬出ハ古来千疋峠ニ還ス坂路只一ツノミ■ニシテ不便言語ニ絶スル状態ナリキ越智重太郎翁■ニ之ガ対■ニ考■木地川線林道開設ノ可能ヲ確メ大正十二年木地川土工施業森林組合ヲ組織大小ヨリ上木地ニ至ル車道本線一万二千米余及ビ分岐支線道三万八千余米ノ林道開設ノ工ヲ起シ二年ニシテ完成爾来林産物ハ車馬搬出トナリ地方振興ニ■興シタル業績偉大ナリ後同路線ハ更ニ巾■松■ノ要ヲ生シ余ハ父ノ志ヲ継キ四ヶ年計画ヲ以テ完成スルヲ得タリ茲ニ竣工ヲ記念シ本碑ヲ建立ス

昭和二十六年晩春 鈍川村森林組合長 越智岩太郎誌 |

(2).こんなところに城郭が?

一通り碑文を眺めたあと、再び車を走らせるのだが、走り出したのも束の間、川を挟んで左側になにやら城郭のような建造物が目に留まる。「これは何か由緒ある史跡ではなかろうか!」と期待しつつ車を停めてじっくり観察する。しかし、よくよく見ると民家である。残念。

(3).牛追橋

「長慶天皇と言えば千疋桜と楢原山」という図式が僕の頭の中では組み立てられているのだが、「楢原山と言えば牛馬の神様」、よって長慶天皇と牛は密接な関係にあるのである。牛追の地名由来については、「伊予の隅々:玉川町」にも記しているのだが、「長慶天皇が楢原山への逃亡途中に、村人から差し出された牛を逆向きに歩かせ、あたかも逆方向へ逃亡したように足跡をつけさせた」という伝説が残る地である。

今となってはその伝説の片鱗さえも伺えない、ごくありふれた風景しか残っていない。木地川にかかる牛追橋は昭和53年3月竣工。欄干はガードレールであり、見応えのある橋というわけでもない。何の変哲もないごくありふれた橋である。橋よりやや東側の路側に、道路工事中の看板が立てかけられていたのだが、その横に忌み串が立てられているのが興味深いぐらいである。

(4).鬼原集会所前

牛追橋をあとにして鬼原方面散策へと移る。鬼原集会所前に車を停めさせてもらい、歩いて散策することにする。

集会所の脇に頭でっかちで重心の高そうな常夜燈がある。かなり旧そうにも見えるが、何時建てられたものかは不明である。

(5).五人衆聖霊堂

鬼原集会所から少し北に向いて歩くと、「五人衆聖霊堂

屋根及び参道改修 平成四年十二月吉日」と記された碑が目に入る。右手を見上げると、小高い丘の上に御堂が建っているのが見える。その御堂へと細い道が続いている。標高は10〜20mといったところか。

上り詰めたところに建てられている御堂の中には五輪塔や石仏が収められている。五人衆がどの時代のどんな五人組を指すのかについては今後調査しなければならない。

(6).御鉾神社

(7).道端の地蔵堂

4.高野を巡る【玉川町高野(こうや)】

(1).畑の脇の地蔵

(2).三叉路に佇むイボ地蔵さん

長谷方面からの道との合流点の三叉路に地蔵が座っている。「いぼ地蔵さん」と記された看板が立っている。青々としたシキミが供えられている。一般的にイボ地蔵は、花挿し(正式名称は何というのかはよくわからないが)の水を患部につけることで御利益を与えられるといった謂れを持つ。ここの地蔵もきっとそうなのだろう。本来は辻を守るために建てられた地蔵であろうが、時の変遷の中でいつしかいぼ治癒の能力を獲得したことには敬意を表する。ふと見上げると、地蔵は赤い涎掛けと毛糸の帽子を被せてもらい、誇らしげな笑みを浮かべて座っていた。

余談であるが、地蔵の下には「農道竣工記念碑」が建てられている。昭和31年12月起工、昭和37年12月竣工と記されている。

(3).天満神社

いぼ地蔵のところから左折し、長谷側に50mほど進んだところに天満神社が鎮座する。

「天神様といえば梅の花」と相場が決まっている。先程の竜岡の天満神社同様、こちらも鳥居の2.5倍ほどの樹高の紅梅が咲いている。

5.玉川中学校界隈【玉川町高野 船戸】

(1).越智岩太郎君之碑

| 越智岩太郎之碑

鈍川村越智岩太郎氏ハ地方開発事業トシテ山本補助堰及下流水路六千七百米ノ改修計畫ヲ樹テ昭和二十六年一月土地改良區ヲ設立シ縣営事業トシテ同年二月着工翌二十七年三月竣工セシム爾来水利ノ便大ニ富ミ地方振興に寄與シタル業績洵ニ偉大ナリ茲ニ本碑ヲ建立ス

昭和二十七年六月吉日

蒼社川沿岸土地改良區

理事長 越智 桝蔵

常務理事 湯山 武

理事 青野 昇、越智 兼一、.. |

...

(2).災害復旧記念碑

碑文

昭和四十七年九月八日当地方を襲った集中豪雨は我々の想像を絶する河川の氾濫土石流によって流域の人家をなめ四柱の尊い人命を奪い堤防道路橋梁の決壊流失その惨状は筆舌に尽くせず玉川町有史以来の大被害をもたらした

町並びに町民はこの大自然の猛威にも屈せず直ちに一致協力復旧工事に着手し一方国においては被害の甚大さに処し激甚災害として指定し高率補助のもと早期復旧を促進した国県並びに地方関係各位の尽力により三年有余の歳月と総工費三十三億一百万円を投じ実に九百四箇所に及ぶ災害復旧工事は完成をみた

今ここにこれを記念して長く後世に伝える為経過の概要を述べ復旧工事施行建設業者の芳志によって本碑を建立する

昭和五十年十一月吉日 玉川町長 越智岩太郎撰 |

6.玉川総合公園【玉川町與和木】

(1).徳生ひろばの碑

「碑文

商イハオ客サント共ニ榮エ 利運ノ財ハ元ノ社会ニ還元スル

この言葉は玉川町大字鍋地出身で市川市在住の名誉町民徳生忠常翁の日頃の信条である

翁は明治三十四年萬翁の長男に生まれる。生来の虚弱体質にも拘らず幼少より苦学力行し小学校教員免許取得後更に師範学校に学ぶが許されず昭和三年金拾圓を懐に上京し月賦販売業界に身を投じたその後■励■勤遂に昭和二十五年株式会社九興を創立するに至った

翁はふる里を愛する心篤く常に玉川町の発展を願い野に在って町政各般に亘る支援協力を惜しまず特に町民の健康と融和を図るため計画したこの多目的広場の件説に賛同し巨額の浄財を寄附された

この功績を記念して翁を永久に讃えるため当所を「徳生ひろば」と命名し之を建立した

平成元年四月吉日」。

(2).ふるさとタイムカプセルの碑

「ふる里タイムカプセル

開封日 平成二十一年四月吉日

ふる里を見つめ ふる里に学び ふるさとを愛する

そんな心のよりどころとしてここにタイムカプセルを埋設する

平成元年四月二十三日 玉川町長 渡辺 修」

(3).シバザクラ

7.鍋地川沿いの道を走る【玉川町摺木〜鍋地】

(1).「むらの心」の碑

事業の概要

| 工種 |

年度 |

事業名 |

事業量 |

| 道路改良 |

平成元年〜

平成2年 |

地域改善対策事業鍋地線道路改良事業 |

1,232m |

|

平成4年〜

平成10年 |

市町村道路整備事業 |

725m |

| 圃場整備 |

昭和63年 |

農林業地域改善事業 |

4.9ha |

|

平成元年 |

農林業地域改善事業 |

5.0ha |

|

平成4年〜

平成5年 |

土地改良総合整備事業 |

3.1ha |

| 溜池 |

昭和61年〜

昭和63年 |

農林業地域改善事業 |

貯水量

7,500m3 |

総事業費 630,802千円 |

(2).徳生忠常翁頌徳碑

御厩・桂方面と鍋地方面の分岐のところにある。昭和47年に建立されたもの。碑文は非常に読み辛い。

8.鍋地より釈迦参道を行く【玉川町鍋地】

(1).寶林寺

延命地蔵

徳生翁頌徳碑

「寶林寺再建を記念して

當寺の造営は久しく地域住民の念願でありました

徳生忠常翁においてはこの由を聞くに及んで進んで多額の浄財を寄贈していただき斯くも立派な佛閣が再建でき檀家中の多年の念願が成就しました。

ここに檀徒ひとしく翁に対し深甚なる感謝の意を表わしこの碑を建立してその篤志を顕彰し代々永久に傳えることといたします

昭和五十四年二月吉日 寶林寺檀家中」

境内からは鍋地の集落の長閑な田園風景が広がる。

(2).三嶋神社

鳥居前には「四良神社」の社号碑が立っている。地図上では三嶋神社と記されている。鳥居は天保3年に作られたもの。左側の柱に「天保三壬辰歳九月吉祥日」と刻まれている。

(3).釈迦参道を行く〜鳥居との遭遇

釈迦参道拡張記念碑(平成4年3月)が建っている。

9.蓬来山【玉川町鍋地/桂】

(1).桂木神社

町指定天然記念物(昭和38年4月指定)

ナギの木(マキ科)

(2).釈迦堂

参道には赤の布地に「奉納 南無釈迦如来」の文字を白で染め抜いた幟が、まるでお稲荷の鳥居のように延々と立ち並ぶ。

釈迦如来立像一躯(国指定重要文化財)

木造貼付彩色前机(県指定有形文化財)

堂内正面には「大覚尊」の額が掲げられている。その右脇には「釈迦堂」の額が。

地元では"お釈迦さん"と親しまれており、国・重要文化財の木造釈迦如来立像が

安置されています。

この釈迦如来像は、1,268年(文永5年)に仏師興慶の作で、清涼寺式の像で数

少なく極めて完全に保存された逸品です。

(3).樹木観察

盛景寺の菩提樹【中山町門前 盛景寺】

昭和38年4月1日指定

目通1m45cm、高さ約20m、樹齢200年以上推定

菩提樹の横には「国指定重要文化財釋迦如来像

仏師興慶の作 1268年 標高399.30m 1995年度 玉川中学校制作」

「蓬来様へ→」の案内標識に従い、釈迦堂の左側から続く遊歩道を上がって行く。遊歩道といっても、整備された道ではなく、踏み跡がどうにか確認できる程度の道である。

(4).蓬来さん

辿り着いた先には石塔が1基建っていた。

蓬来様(蓬来権現)=宝篋印塔

「健康長寿 蓬来権現 施主 与和木

山本優子」

東側には瓦製の小祠

(5).展望所

「お不動さんへ→」「↑石造宝塔

頂上」

展望台敷地は元九和村長 大野稔氏の寄贈による。

(6).お不動さん

「健康長寿 不動明王 施主 桂

井出清隆」

どこに不動が奉られているのだろうかと上下左右を見回すと、露頭の中腹部にちょこんと一体の不動が奉られている。

奉詠

仰拝す 赤栴檀の 釈迦如来 慈悲の佛の 光輝く

昭和55年4月8日 桂 羽藤フジノ詠讃 年寿九十三歳 宝厳寺住職 里野哲眼建之

鐘撞堂

「鐘楼再建記

梵鐘は佛声にして永久大平の道を開く(佛説)

当山鐘楼は明治廿八年梵鐘奉納と共に建立されましたが梵鐘は先の太平洋戦争中に供出を命ぜられ戦後再鋳されたものであります。

建立以来鐘楼は百年を経て参りましたが不幸にして平成三年九月の台風十九号により倒潰しました。併し梵鐘には何の被害もなく茲に山下の桂 鍋地 与和木 御厩部落の檀信徒をはじめ有志相計り再建を念願数多の寄進を得て平成五年三月二十八日再建落慶したものであります。

釈迦堂管理者宝蔵寺住職 里野哲眼

釈迦堂鐘撞堂建設委員会 役員一同」

(7).昼食

※当所、この項で釈迦堂の裏山を「釈迦山」という名で記していたが、なべちゃんより「蓬来山だよ」という御指摘を戴いたので修正しておく。(どうもありがと!)

10.蓬来山を下る【玉川町桂】

(1).天満神社

(2).蓬来山登り口(延命堂)

「国指定重要文化財 釈迦如来奉祀

釈迦堂参道入口 標高四百米 約二千米」

延命堂の横には忠魂碑や

「釋迦如来へ十四丁」などの道標が並ぶ。

堂の前には五輪塔の残骸が数基置かれている。

(3).宝蔵寺

・杉生山 曹洞宗

・伊予府中十三仏霊場 9番 勢至菩薩奉祀

山門のところに

摩滅していてなかなか判読が難しい。

・鎮守堂(昭和60年3月)

鎮守堂の横に「當山守護大通智勝佛は往古法華山釈迦堂に在り天正年間の兵火に会い現在地に移す諸人の腫物を治し災害等の守護佛にして海陸安全の結願を成就くださる佛様です」

・勢至菩薩像

昭和58年5月に開創したもの

・六地蔵

勢至菩薩像の下には

・知足之碑

平成2年7月に品部氏が建立。

11.県道163号線を東へ【玉川町中村/小鴨部/別所】

(1).道端の地蔵群

地蔵などの石造物が7体横並び。

(2).豫中神社

・多天満都留(たてまつる)

・町指定天然記念物

・文政年間製の石橋

豫中神社 旧村社 越智郡玉川町大字中村甲313番地

主祭神:大己貴命、少毘古那命

境内神社:龍田神社(龍田比古命、龍田比売命)

祖霊社(日清、日露、太平洋戦争戦没者の霊を祀る神社)

小宮さん:

岩嶽神社(いわたけじんじゃ)(保食神)(うけもてのかみみこと)

米田 厳島神社(市杵島比売命)(いちきしまひめみこと)

轟谷 山神社(大山祇命)(おおやまずみみこと)

大己貴神社(大己貴命)おおなむちみこと(こうじんさん)

宮ノ下厳島神社(市杵島比売命)(いちきしまひめみこと)

鎮守神社(大己貴命)おおなむちみこと

上ノ市厳島神社(市杵島比売命)(いちきしまひめみこと)(べんてんさん)

山神社(大己貴命)おおなむちみこと

森神社(天細女命)あめのうずめみこと

須賀神社(素盞鳴命)すさのおのみこと

狛犬は元治2年(1864)3月、鳥居は天保2年(1864)10月、灯篭は宝永2年(1705)3月、文政5年(1822)10月、橋は文政6年(1823)10月、

(3).医王寺

宝幢山 医王寺

・府中四国第51番霊場

・厄除観音 平成元年4月

・東禅寺

本堂には「宝幢山」の山号額が懸かる。明治41年11月に征露凱旋記念に奉納されたもの。

(4).熊野神社

(5).別所橋

構造改善記念碑〜別所バス停留所、別所橋

・「窓の峠4.3km、仙遊寺2.7km」四国のみち

12.八幡・五十嵐【玉川町八幡/今治市五十嵐】

(1).県道沿いの鳥居

(2).ホタルの棲む里

今治市サイクリングコース

清水地区ほたる保存会による「お願い

ほたるをとらないで下さい」

(3).伊加奈志神社

延喜式内社

伊加奈志神社[イカナシ]

伊加奈志神社[いなかし]「五柱命、五十日足彦命、伊迦賀色許男命」蒼然と

した樹林に覆われた急峻な約200段の階段の奥に小殿が鎮座する。 愛媛

県今治市五十嵐字上ノ山甲634

文政元年の鳥居

拝殿の左脇には末社殿があり、左から山之神社、厳島神社、荒神社の祠が祀られている。

(4).浄寂寺

普賢菩薩

「普賢菩薩は文殊菩薩と共にこのお寺の御本尊釋迦牟尼佛としてお悟りりの心を開かして下さる佛様です。私達は普賢菩薩を信仰することにより佛界と同じ清浄な境地へ導かれ延命長寿の願いひをかなえて下さいます。六牙の白象に乗っておられ四七日忌を司る佛様でございますので伊予府中十三佛霊場第四番になっております。私達はこの普賢菩薩様を礼拝することによりご先祖の霊を苦界より救って成佛解脱せしめ病魔災難を除き福徳を授けそれぞれの所願を成就に導き一家の繁栄と幸せをお約束して下さいます」

(5).石清水八幡神社

弘法大師がこの地を訪れ、海上安全の祈願をした。満願の日に海中から阿弥陀如来が出現したので、大師は府頭山に堂宇を建立して安置した。これが四国八十八ヶ所霊場第57番札所・栄福寺である。

この栄福寺の脇を通り、参道入口に駐車。府頭山頂上に鎮座する石清水八幡神社へと向かう。天保5年の大きな鳥居をくぐり、5分足らずで山頂に着く。石清水八幡神社は、貞観元年(859)に行教(ぎょうきょう)上人が宇佐に向かう途中この地に漂着し、社殿を建立して勝岡八幡宮を建立したのが起こりであるという。

境内地からのながめは最高。なかなかの景観スポットである。山頂の空間は、意外と広々としており、ちょっとした遊具付きの公園も設けられている。

当時間帯来訪者は犬の散歩に訪れた女子中生、参道(今治市側)階段でトレーニングに勤しむ男子高校生とワシの3名。観光客らしい人の姿はない。

ちなみに境内地は隅のほうが崩落危険のため虎ロープにて区画中。迂闊に近寄らないこと。

13.いざ仙遊寺へ【玉川町別所】

14.窓の峠【玉川町小鴨部】

(1).林道小鴨部古谷線

林道小鴨部古谷線起点標識

・幅員3.0m、延長560m

(2).蒼社川水源の森

「蒼社川水源の森

社団法人 国土緑化推進機構の「緑の募金を活用し、今治地方水と緑の懇話会員と、玉川町の小学生・教師全員の参加を得て、今治地方の未来を考えた、清浄で豊かな水資源を涵養するため「蒼社川水源の森」づくりの植林を行った。

この事業で使用した「緑の募金」は、全国47都道府県の、株式会社ローソン各店舗を通じて、多くの方々からお寄せいただいた寄付金から成り立っています。

平成11年11月4日

今治地方水と緑の懇話会」

(3).窓の峠

・林道窓の峠線起点標識

・幅員3.0m、総延長1572m

(4).林道窓の峠線

15.日之浦〜中通【玉川町滑川 日之浦/中通】

(1).三島神社

弘化四丁未五月の鳥居

■祝神

(2).浄土寺

・高野山 真言宗 妙高山

・府中四国第54番霊場

・本尊:阿弥陀如来(真言:おんあみりたていぜいからうん)

「SD(スーパーデフォルメ)弁天」とでも呼びたいような三頭身の弁天像がある。

(3).鷹ヶ森城址

玉川沿いに県道154号線を西進すると、道端に「鷹が森城址入口」の看板を発見。もうだいぶん日が落ちようとしつつあるのだが、見てしまった以上、行かざるを得ない。

「←鈍川温泉2.6km/窓の峠→3.4km」の四国のみちの道標も立っている。

蒼社川支流のワサダ川沿いに林道を進んで行く。やがて大きな砂防ダムの姿が見えてくる。左岸側を巻いて林道は続く。砂防ダムとはいえ、なかなかの貯水量である。

林道の終点に辿り着いたものの、NTT DoCoMoの玉川鈍川無線中継所、J-フォン四国のJPS玉川局、NHK伊予玉川テレブ中継放送局の姿しか見えない。

「どっかで道を誤ったのか?」

林道終点から山道を少し登ったところが広場になっており、そこに1998年3月、城主末裔の越智鬼止太郎氏が建立した巨大な碑が立っている。

裏面には、

「この城は遠く国造乎致命の流れをくむ越智大和守春友が白河天皇の頃旧鈍川村鬼原村畑寺村を領地として築城し本丸・二の丸・三の丸の他鬼原城・大西城の出城を構え五百余年に亘り繁栄せるも十三代越智駿河守頼能の天正十三年小早川隆景の進攻をうけ将兵共々自刃し落城した。自害に先立ち弟に妻子を託し落ち延びさせたと傳えらる。

讃鷹ヶ森城址定碑

訪舊登来荒廃■

往時■業巳無痕

茲有封侯余裔在

鬼魂欲弔建碑■

玉水 詩 翠城 書

この山林はつぎの方々の所有地ですが

建碑に賛同下さりご協力いただいたものです

越智武男 大下

青野義満 今治

青野芳久 鬼原

越智鹿夫 鬼原

16.帰路にて【玉川町滑川/竜岡】

(1).石折神社脇の小社

(2).玉川ダム湖畔

(3).寺尾熊一翁頌徳碑

明治四十二年当部落ニ於テ部分林ヲ持ツテヨリ次ニ掲ル方々ワ長年ニ亘リ奉仕ニヨリ植林育成に努力サレルト共ニ育成シタ立木ノ収益ニヨリ部落内幹線道路ノ新設等々部落ノ発展強化ニ■サレタ功績ヲ称エ茲ニ之ヲ建立ス

功労者

井門.....平成五年五月吉日 中通部落

(4).流れ谷不動の滝

神も仏も何でも有りといった感じで、石造りのオブジェが立ち並ぶ。

17.周遊の幕を閉じる

先々週の高瀑観瀑のときと同様、日没コールドで、18:00過ぎに玉川をあとにした。松山の自宅に辿りついたのは今回も19:00ちょい過ぎ。しかし、移動時間込みで一町8時間というのはなかなか我ながら大したもんである。

|